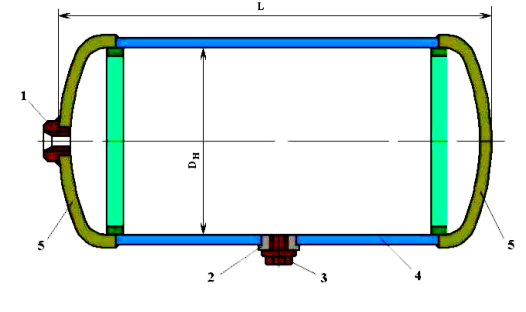

Запасные резервуары (ЗР) предназначены для хранения запаса сжатого воздуха, необходимого для торможения. ЗР устанавливаются на каждой единице подвижного состава, имеющей воздухораспределитель.

ЗР выпускаются двух типов: Р7 и Р10, рассчитанные соответственно на рабочее давление 7 кгс/см2 и 10 кгс/см2. Параметры запасных резервуаров приведены в таблице.

На одном из днищ 5 запасного резервуара имеется штуцер 1 для присоединения трубы, а на корпусе - штуцер 2 для установки выпускного клапана или спускной пробки (заглушки) 3.

Объем ЗР выбирается, исходя из размеров и количества ТЦ. Он должен быть таким, чтобы при полном служебном и экстренном торможении обеспечить в ТЦ расчетное давление не ниже 3,8 кгс/см2 при максимальном выходе штока ТЦ 200 мм.

Таким образом, минимальный объем ЗР (Vзр, л), приходящийся на один ТЦ, можно рассчитать по формуле:

где: Fтц - площадь поршня ТЦ, см .

Объем ЗР для грузового воздухораспределителя усл.№ 483 может приниматься больше вычисленного по формуле. Для пассажирских воздухораспределителей усл.№ 292 значительное увеличение объема ЗР против расчетного ведет к нарушению их нормальной работы – ухудшается мягкость действия, возрастает давление в ТЦ при ступенчатом, полном служебном и экстренном торможении.

Избыточное давление в ТЦ (Р, кгс/см2) при зарядном давлении в ЗР 5,0 кгс/см2 и выравнивании давлении в ЗР и ТЦ определяется по формуле:

где h - выход штока ТЦ, см.

В приведенных выше формулах не учитывается влияние вредного объема ТЦ, которым можно пренебречь.

При оборудовании вагонов противоюзными устройствами объем ЗР увеличивают приблизительно в два раза. С этой цепью допускается установка на вагоне двух запасных резервуаров.

Запасные резервуары подвижного состава в процессе эксплуатации подвергаются периодическому техническому освидетельствованию (ТО), которое может быть частичным или полным. Частичное ТО проводится не реже 1 раза в 2 года при очередных плановых ремонтах и включает в себя проверку технической документации на резервуар, наружный осмотр и проверку плотности ЗР. Задачей наружного осмотра является визуальное выявление механических и коррозионных повреждений корпуса резервуара. Запрещается заваривать трещины на цилиндрической части и днищах по целому месту, а также вмятины с повреждением или без повреждения металла; производить подчеканку швов для устранения в них неплотностей и вытекать резервуары с признаками деформации металла и выпучинами на цилиндрической части и днищах. При этом допускается наличие вмятин глубиной не более 5 мм в количестве не более трех вне сварного шва и мелкие прожоги металла глубиной до 0,3 мм на цилиндрической части и до 0,5 мм на днищах. Допускается также заваривать трещины и пористые места в сварных швах (с предварительной вырубкой), а также заменять негодные штуцеры путем вырубки старых и установки новых. Проверка ЗР на плотность выполняется сжатым воздухом под давлением 6.0-6.6 кгс см .

Полное ТО включает в себя частичное ТО и демонтаж резервуара для проведения гидравлических испытаний. Выполняется не реже 1 раза в 4 года, как правило, на капитальных ремонтах КР-1 и КР-2. Предварительно резервуары продуваются сжатым воздухом давлением 6,0-6,5 кгс/см2, а затем проводятся испытания на прочность гидравлическим давлением 10,5 кгс/см2 в течение 5 мин. При этом не допускается просачивание воды через стенки и швы резервуара. После этого проводятся испытания на герметичность сжатым воздухом давлением 6,5 кгс/см2 в течение 3 мин. в водяной ванне или обмыливанием; при этом образование пузырей не допускается.

По окончании испытаний на корпусе ЗР белой краской наносят сведения о дате и пункте проверки, а результаты испытаний регистрируют в книге учета периодического ремонта автотормозов формы ВУ-68.

Назначение тормозов

В процессе движения поезда на него действуют силы, различные по своему характеру и направлению. Различают силы внешние (например, сила сопротивления движению от уклона) и внутренние (например, сила трения в моторно-осевых подшипниках). Внешние силы можно разделить на управляемые (сила тяги) и неуправляемые (силы сопротивления движению). В зависимости от соотношения управляемых и неуправляемых сил, поезд может двигаться ускоренно, замедленно или с равномерной скоростью.

Сила тяги — внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами. Она приложена к ободу колес в направлении движения. Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги, т. е. отключить тяговые двигатели локомотива. Однако поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенном участке следования, необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

Устройства, применяемые в поездах для создания искусственного сопротивления движению, называются тормозами, а силы, создающие искусственное сопротивление движению, — тормозными силами.

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию движущегося поезда.

Способы создания замедления движения

Различают фрикционный, реверсивный и электромагнитный способы создания замедления движения.

Фрикционный способ. При этом способе сопротивление движению создается вследствие трения тормозных колодок (или специальных накладок) о поверхность катания колес подвижного состава (или дисков). В этом случае кинетическая энергия поезда преобразуется в теплоту, нагревающую трущиеся детали и рассеиваемую в окружающую среду.

Колодочный (фрикционный) тормоз

Реверсивный способ. На локомотивах с электрической передачей осуществляется переключение тяговых электродвигателей в генераторный режим, что вызывает изменение направления электромагнитного момента электрической машины. Это торможение называется электродинамическим. Оно бывает рекуперативным илиреостатным. В первом случае вырабатываемая электрическая энергия возвращается в контактную сеть, во втором — электрическая энергия поступает на специальные тормозные резисторы и превращается в теплоту, которая рассеивается в окружающую среду.

Реверсивный способ создания замедления движения применяется также на локомотивах с гидропередачей(гидродинамический тормоз) и на паровозах (контрпар).

Электромагнитный способ. При этом способе тормозная сила создается притяжением специальных тормозных башмаков с электромагнитами к рельсам. На подвижном составе применяются как электромагнитные рельсовые тормоза, так и тормоза с использованием вихревых токов. Особенность этого способа создания замедления заключается в том, что мощность тормоза ограничивается только значением допустимого замедления. Поэтому электромагнитный способ используют только при экстренном торможении.

Магнитно-рельсовый тормоз

Классификация тормозов

Тормоза классифицируют по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и назначению.

• По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные).

• По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие).

Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит только в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в специальном воздухопроводе (тормозная магистраль), проложенном вдоль каждого локомотива и вагона, а управление электропневматическим тормозом осуществляется электрическим током. В качестве рабочего тела в обоих случаях используется энергия сжатого воздуха.Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определенном темпе снижения давления в тормозной магистрали. Прямо- или непрямодействиеавтоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем

усл. № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего.

Непрямодействующий автоматический тормоз — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем усл. № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра.

Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры.

• По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные. За характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.

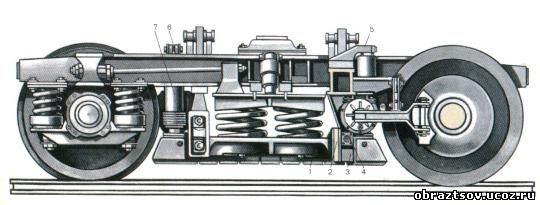

Грузовой вагон

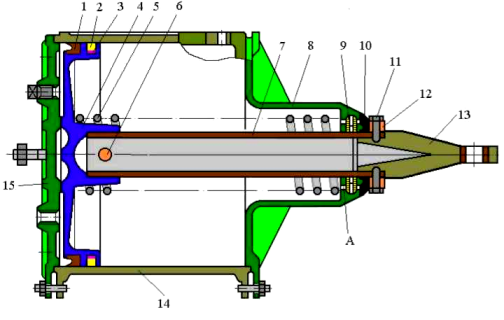

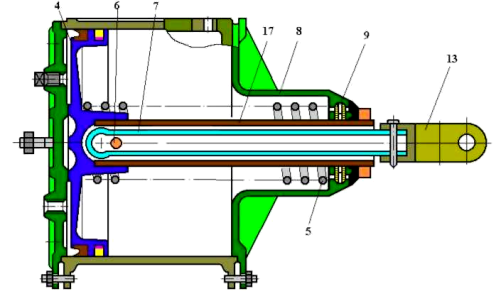

Воздухораспределитель состоит из двухкамерного резервуара 7, главной части 9 и магистральной части 6. Двухкамерный резервуар 7 усл. № 295, прикрепленный к раме вагона четырьмя болтами, соединен трубами диаметром 3/4 дюйма (19 мм) с краном 8 усл. № 372, пылеловкой 5, запасным резервуаром ЗР и тормозным цилиндром ТЦ через авторежим АР усл. № 265.

К двухкамерному резервуару 7 прикреплены магистральная 9 усл.№ 483-010 и главная 6 усл.№ 270-023 части воздухораспределителя. На магистральной трубе расположены концевые краны 2 усл. № 190,соединительные рукава 1 и стоп-кран 3 без ручки (на вагонах с площадками).

При зарядке и отпуске тормоза сжатый воздух из магистрали поступает в двухкамерный резервуар и через воздухораспределитель — в запасный резервуар. При торможении воздух из запасного резервуара поступает через воздухораспределитель в тормозной цилиндр, создавая в нем давление пропорционально загрузке вагона (от 1,4—1,8 до 3.8—4,5 кгс/см2).

Магистрали

Все воздухопроводы подвижного состава делятся на магистрали и отводы от них.

Магистралями, как правило, называют воздухопроводы, проходящие вдоль всего локомотива или вагона, и оканчивающиеся концевыми или разобщительными кранами с соединительными рукавами. Ряд магистралей имеет свой сигнальный цвет окраски. На различных типах подвижного состава в общем случае можно выделить следующие магистрали:

• напорная магистраль - от компрессора до главных резервуаров;

• питательная магистраль - от главных резервуаров до крана машиниста (синий цвет);

• тормозная магистраль - от крана машиниста до хвоста поезда (красный цвет);

• магистраль вспомогательного тормоза - за краном вспомогательного тормоза (желтый цвет);

• импульсная магистраль - от воздухораспределителя до крана вспомогательного тормоза (черный цвет);

• магистраль синхронизации работы кранов машиниста (зеленый цвет);

• магистраль синхронизации работы компрессоров (на ряде многосекционных тепловозов).

Управление действием автоматического тормоза и его снабжение сжатым воздухом производится через тормозную магистраль, которая имеется на каждой единице подвижного состава. Приведение в действие воздухораспределителя достигается изменением давление сжатого воздуха в тормозной магистрали (ТМ) краном

машиниста. Такой принцип управления тормозами требует, чтобы тормозная магистраль имела бы минимальное газодинамическое сопротивление, по возможности большие площади сечений для прохода воздуха, и минимальный объем отводов.

К тормозной магистрали предъявляются следующие требования: недопустимость резких переходов и провисания трубопровода с целью исключения скапливания влаги, отсутствие утечек в местах соединений ТМ, чистота внутренней поверхности трубопровода (отсутствие окалины, ржавчины, песка), правильный монтаж (прочность закрепления ТМ) на подвижном составе. С целью повышения герметичности ТМ в настоящее время используют цельносварные трубопроводы.

Тормозная магистраль, имеет внутренний диаметр 1 1/4" (34,3 мм); радиус изгиба магистральных труб по средней линии должен быть не менее 500 мм; магистральный воздухопровод на вагоне должен быть закреплен не менее, чем в семи местах. Арматура воздухопроводов включает в себя краны и клапаны различного назначения, соединительные тормозные рукава, воздушные фильтры, пылеловки. тройники, соединительные муфты, подвески и т.д.

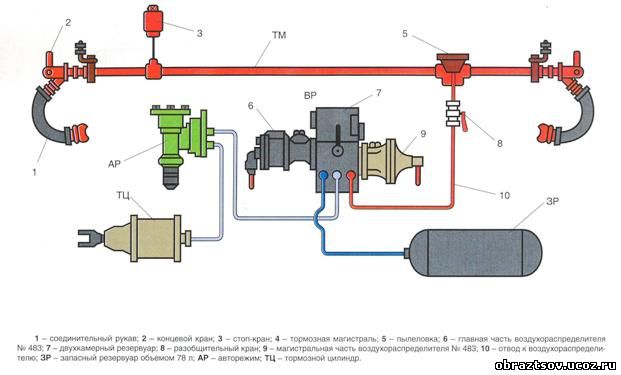

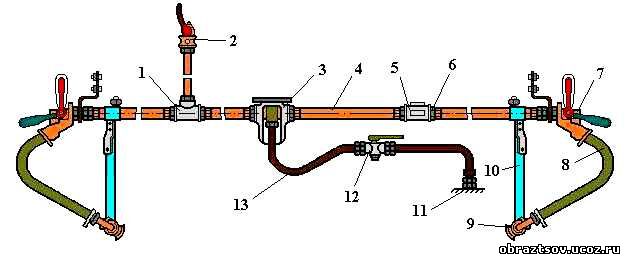

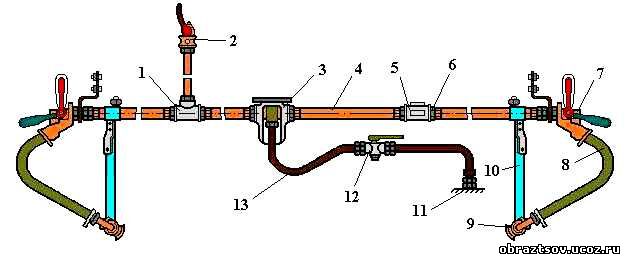

Тормозная магистраль вагона с арматурой представлена на рисунке.

Тормозная магистраль состоит из магистральной трубы 4, концевых кранов 7, междувагонных соединительных рукавов 8 с головками 9, подвесок 10, разобщительных кранов 12 для включения и выключения воздухораспределителей, пылеловки 3 для присоединения к магистральной трубе, отвода 13 к воздухораспределителю 11, стоп-кранов 2 и соединительных частей: муфт 5, контргаек 6 и тройников 1. На грузовых вагонах ручки со стоп-кранов сняты.

Соединительные рукава

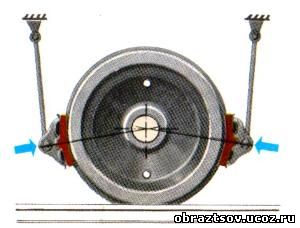

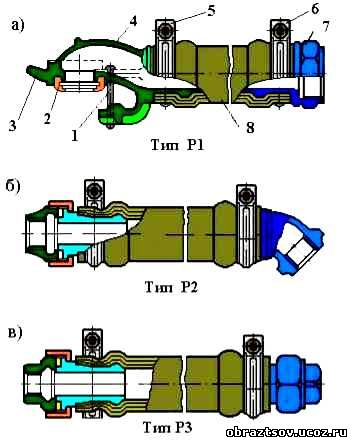

Соединительные рукава предназначены для объединения воздухопроводов единиц подвижного состава в поезде в общую тормозную сеть. Соединительные рукава делятся на разъемные (типа Р1), у которых головки саморасцепляются при повороте их на определенный угол и при разъединении вагонов, и неразъемные (типа Р2 и РЗ) с резьбовым соединением.

Разъемные рукава типа Р1 предназначены для соединения воздушных магистралей смежных единиц подвижного состава. Рукав состоит из резино-тканевой трубки 8, в которой запрессованы наконечник 7 и головка 4 с гребнем 3 и шпилькой 1. На расстоянии 8 - 10 мм от торцов трубки устанавливают хомуты 5, стягиваемые болтами 6. Место соединения двух головок уплотняется резиновым кольцом 2. Срок годности рукава - 6 лет. уплотнительного кольца - 3 года.

Неразъемные рукава типов Р2 и РЗ служат для сообщения трубопроводов тормозных цилиндров, расположенных на тележках, с воздухораспределителями, а также воздухопроводов между кузовами и тележками подвижного состава.

Соединительные рукава усл.№ 452 применяются для соединения между собой питательных магистралей локомотивов. Для исключения возможности ошибочного соединения питательной магистрали с тормозной, резино-тканевые трубки этих рукавов укорочены до 300 мм.

Головки рукавов окрашивают в соответствующие цвета тех магистралей, на которых они установлены.

Соединительный рукав должен иметь три контрольных обозначения:

• тиснение на резино-тканевой трубке с указанием предприятия-изготовителя, квартала и года изготовления;

• металлическая пластинка под хомутом наконечника с указанием пункта комплектования или ремонта рукава и даты;

• бирка с указанием даты и места испытания рукава.

Состояние соединительных рукавов проверяется при всех видах ремонта. Рукава с протертыми местами или трещинами и надрывами до оголения текстильного слоя, имеющие внутренние отслоения, а также со сроком службы более 6 лет и не имеющие клейма даты изготовления заменяются новыми, Протертость и образование сетки мелких трещин на верхнем слое резины не являются браковочными признаками.

Головки соединительных рукавов осматриваются и проверяются шаблоном. Неисправная головка заменяется. Зазор между ушками хомута должен быть в пределах 7 - 16 мм при крепко затянутых болтах.

Соединительные рукава на ТР-2. ТР-3 и капитальных ремонтах локомотивов и МВПС должны быть испытаны:

• на прочность - гидравлическим давлением 13 кгс/см2 рукава питательной магистрали; 10 кгс/см2 рукава тормозной магистрали, воздухопроводов тормозных цилиндров и вспомогательного тормоза локомотива в течение 2 минут;

• на герметичность - пневматическим давлением 8,0 кгс/см2 в течение 3 минут в водяной ванне. Появление на поверхности резино-тканевой трубки вновь скомплектованных и бывших в эксплуатации рукавов пузырьков в начале испытания с последующим их исчезновением браковочным признаком не является.

• на проходимость - визуальный контроль внутреннего состояния рукава.

Краны

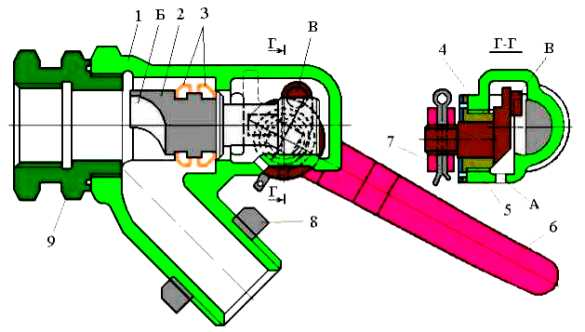

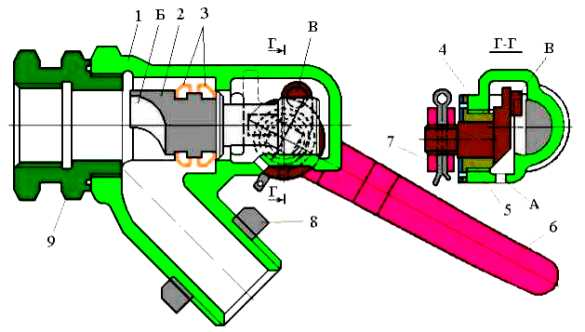

Концевой кран усл.№ 190 предназначен для перекрытия тормозной магистрали по обоим концам, а на тяговом подвижном составе, кроме того, и для перекрытия питательной магистрали.

Кран состоит из корпуса 1, клапана 2 с отражателем (полусферической поверхностью) «Б», двух резиновых уплотнительных колец 3, эксцентрикового кулачка 4, гайки 5 и ручки 6, укрепленной на квадрате кулачка шплинтом 7. Контргайка 8 служит для уплотнения и крепления тормозного соединительного рукава на отростке концевого крана.

Для перекрытия крана ручку 6 поворачивают вверх до упора, при этом палец «Б» перемещает клапан 2 влево и прижимает левое кольцо 3 к седлу штуцера 9. В этом положении палец «В» проходит за осевую линию примерно на 4° и сжимает левое уплотнительное кольцо на 3 - 4 мм, вследствие чего клапан 2 запирается.

Контрольное отверстие «А» диаметром 6 мм при закрытом положении крана сообщает магистраль со стороны соединительного рукава с атмосферой.

В открытом положении ручка крана располагается приблизительно вдоль оси отростка, а клапан 2 правым уплотнительным кольцом 3 прижимается давлением сжатого воздуха к седлу в корпусе 1.

На грузовых вагонах концевые краны должны быть установлены под углом 60° к вертикальной оси. Такой разворот концевого крана способствует улучшению условий работы соединительных рукавов при движении поезда в кривых участках пути, а также обеспечивает достаточную высоту головок разъединенных рукавов для предохранения их от ударов о детали горочных замедлителей при автоматическом разъединении рукавов на сортировочных горках.

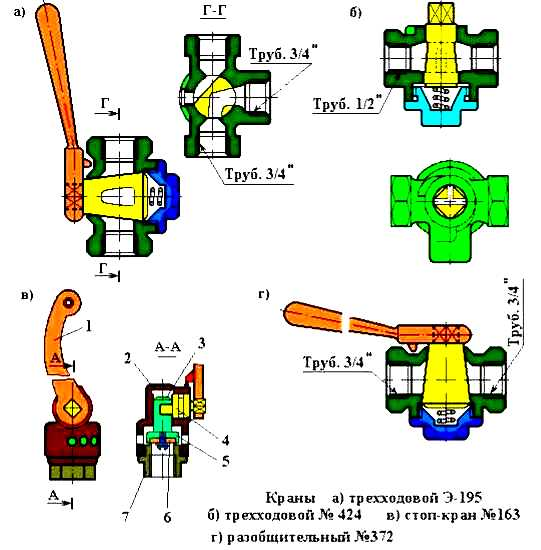

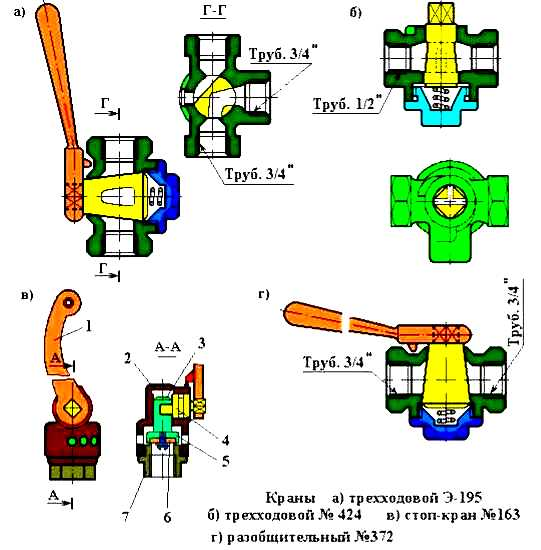

Трехходовой кран усл.№ Э-195 имеет три отростка (А, Б и В) и атмосферное отверстие «Ат». Ручка крана имеет два положения, при которых два отростка сообщаются между собой, а третий - с атмосферой. Сжатый воздух поступает в отросток «А», который сообщается либо с отростком «Б», либо с отростком «В». Если воздух проходит в отросток «Б», то отросток «В» сообщается с атмосферой, а если воздух проходит в отросток «В», то отросток «Б» сообщается с атмосферой.

Трехходовой кран усл.№ 424 отличается от крана усл.№ Э-195 тем, что не имеет атмосферного отверстия.

Стоп-кран усл.№ 163 служит для экстренной разрядки ТМ при необходимости немедленной остановки поезда. Кран имеет корпус 2, в котором находится клапан 5 со стержнем 3 и резиновой прокладкой 6, закрепленной винтом. Стержень соединен с эксцентриковым кулачком 4 (палец эксцентрикового кулачка входит в вырез стержня), на квадрат которого насажена ручка 1. В корпус ввернут штуцер 7, при помощи которого кран устанавливают на отростке ТМ.

При закрытом положении крана ручка находится вдоль оси трубы. Для приведения крана в действие его ручку поворачивают поперек оси трубы. При этом поворачивается кулачок 4, поднимая вверх клапан 5, и воздух из ТМ выходит в атмосферу через отверстия в корпусе крана.

Разобщительный крин усл.№ 372 служит для включения и выключения воздухораспределителей и имеет два положения ручки: вдоль трубы - кран открыт, поперек трубы - кран закрыт. В конусной бронзовой пробке крана имеется атмосферное отверстие «а» для сообщения воздухораспределителя с атмосферой при закрытом положении крана. Это отверстие сделано для предупреждения самоторможения выключенного воздухораспределителя в случае пропуска разобщительного крана.

Разобщительный кран усл.№ 383 служит для включения и выключения тормозных приборов, по устройству аналогичен крану усл.№ 372, но не имеет атмосферного отверстия в пробке.